Hay una enseñanza de Buda que siempre me intrigó desde que la leí. Dice así:

La duración de este ciclo de existencias es incalculable. No hay manera de saber el principio de los seres que, trabados por la ignorancia e impedidos por el deseo, reanudan una y otra vez el ciclo del samsara. Habéis sufrido muertes de personas queridas, compartido calamidades con conocidos, perdido bienes y fortunas, padecido dolores y enfermedades, y con todo esto sin duda habéis llorado, os habéis arrastrado como vagabundos, derramando más lágrimas que todo el agua de los océanos. Habéis vertido sangre, siendo ladrones, defraudadores y adúlteros, más sangre que todo el agua de los océanos. Habéis sufrido dolores, martirios y calamidades, conocéis bien los cementerios y las prisiones, de verdad más que suficiente para quedar desengañados de toda clase de existencia, para querer desprenderos y liberaros.

Muchos toman estas palabras como prueba de que el budismo cree en la reencarnación. A mí en cambio desde el primer momento me resonó más otra cosa: su compasión lúcida y fundamentada, no sentimental pero sí profundamente emotiva.

Ahora bien, ¿de verdad demuestra este pasaje que Buda abrazaba la idea popular de la reencarnación, entendida como transmigración de almas individuales de vida en vida? Conviene recordar que Buda era un hombre de su tiempo y tanto él como su audiencia en esta ocasión, compuesta por monjes de su sangha, procedían de una cultura en la que esas ideas eran corrientes. Él podía usar un lenguaje familiar, confiando en que el contexto y el conocimiento directo que tenían de sus enseñanzas evitasen cualquier malentendido. Entonces, ¿puede haber algo más ahí de lo que parece a primera vista?

Curiosamente, esta pregunta me ha recordado otra frase que se me quedó grabada en tiempos porque, aun describiendo un imposible, ilustra un impulso fundamental de la psique humana. Se le atribuye al sabio griego Arquímedes y se conoce como la ley de la palanca: “Dame un punto de apoyo y moveré la Tierra”.

Arquímedes se refería a un fenómeno muy concreto del mundo físico, pero esa búsqueda de algo sólido donde hacer pie también funciona como una constante a nivel psicológico. Aspiramos a contar con bases bien definidas y delimitadas en las que sustentar nuestros constructos mentales y por eso tendemos a parcelar el mundo trazando límites, fines y principios. Es una operación inconsciente, que puede ser éticamente neutral—por ejemplo, cuando se le atribuye un origen al universo en el Big Bang—o no tanto, como cuando justificamos nuestra reacción a un conflicto atribuyendo su causa a algo que el otro hizo o dijo. El Dhammapada comienza con un ejemplo clásico de esto último:

“Se enojó conmigo, me atacó, me derrotó, me robó”—los que se quedan pensando en eso nunca se verán libres del odio.

La experiencia enseña que, cuando entro en ese ciclo reiterativo, no solo yo me quedo atrapado en el odio; si lo uso como argumento, el otro se remontará a algún incidente previo que le sirva como punto de apoyo para defender su reacción como respuesta proporcional a mi agravio. Ocurre así en los conflictos personales, entre partidos políticos y entre países enteros: el otro siempre fue el que tiró la primera piedra, y en esa primera piedra hacemos palanca para “mover el mundo” a nuestro favor. Hasta hemos inventado la noción de un “pecado original” (¡de otro, por supuesto!), del que derivan todos los demás. Esta “carrera de argumentos” refleja bien la esencia del samsara: la rueda que gira y gira sin parar. Y, como decía Buda, no hay manera de saber el principio de los giros: no hay una “primera piedra”.

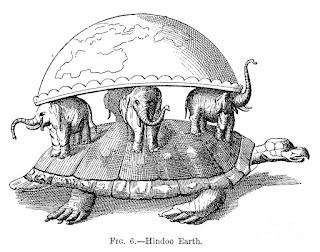

Volviendo un instante a la analogía del universo, ahora sabemos que no existe ningún punto de apoyo semejante a la “tortuga cósmica” de la mitología hinduista en la que se asienta el mundo. Todos sus aparentes componentes—planetas, estrellas, galaxias enteras—evolucionan suspendidos en el vacío como por arte de magia (en realidad, por lo que se sabe hasta ahora, lo hacen debido a la acción combinada de la gravedad y las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza).

Lo esencial aquí es la interrelación, sin principio ni fin, de todos los elementos del universo a la manera de la red de Indra de la filosofía Huayan. Nada es independiente y aislado de lo demás: el mundo es una totalidad interconectada, que se mantiene debido al efecto combinado de las fuerzas que cada partícula ejerce y recibe. Así la describió Dushun (Tu-shun, 557-640) en su comentario al Sutra de la Guirnalda (Avatamsaka). Es denso pero merece la pena:

La escritura dice: “Explicaré ahora la esfera del ojo universal, el cuerpo puro; que la gente escuche con atención”. A modo de explicación, el “ojo universal” es la unión del conocimiento y la realidad, que revela a la vez muchas cosas. Esto deja claro que la realidad solo es conocida por el conocimiento del ojo universal y no es la esfera de ningún otro conocimiento. “La esfera” significa las cosas. Esto ilustra cómo las muchas cosas se interpenetran como el reino de la red de joyas de Indra—multiplicadas y vueltas a multiplicar hasta el infinito. El cuerpo puro ilustra cómo todas las cosas entran las unas en las otras, tal como mencioné antes. Los fines y principios, al estar formados colectivamente por la originación condicional, son imposibles de rastrear hasta su origen—la mente que ve no tiene nada en lo que descansar.

Ahora bien, la red celestial de joyas de Kanishka o Indra, emperador de los dioses, se llama la red de Indra. Esta red imperial se compone de joyas: como las joyas son translúcidas, reflejan las imágenes las unas de las otras, y aparecen en las reflexiones sobre reflexiones de unas y otras, hasta el infinito, apareciendo todas a la vez en una joya, y en cada una de ellas es así—en último término no hay ir ni venir.

Ahora miremos por un instante hacia el suroeste y tomemos una joya y examinémosla. Esta joya puede mostar la reflexión de todas las joyas a la vez—y, de la misma manera que eso ocurre con esta joya, ocurre también con todas las demás; la reflexión se multiplica una y otra vez sin fin. Estas reflexiones de joyas que se multiplican infinitamente están todas en una joya y se muestran con claridad—las otras no lo impiden. Si te sientas en una joya, entonces te sientas en todas las joyas de todas las direcciones, multiplicadas una y otra vez. ¿Por qué? Porque en una joya están todas las joyas. Si hay una joya en todas las joyas, entonces también estás sentado en todas las joyas. Y, si sigues el mismo razonamiento, lo inverso se aplica a la totalidad. Puesto que en una joya entras en todas las joyas sin abandonar esta joya, así en todas las joyas entras en una joya sin dejar esta joya.

Entonces, volviendo a la enseñanza de Buda, ¿es posible que él tampoco estuviera hablando a los individuos sino a otra cosa más sutil, como es la totalidad de la vida, sin diferenciar entre las aparentes vicisitudes de unos y otros? ¿No es la propia impresión de individualidad una ilusión de esta mente nuestra que se empeña en separarlo todo y usa esa separación como punto de apoyo precisamente para “mover el mundo” a su conveniencia? Esa separación tiene innegables ventajas prácticas; los problemas vienen cuando me creo que es real.

Ese es para mí el sentido profundo de esta enseñanza de Buda: no hay almas ni reencarnaciones individuales, aunque sí hay una corriente de conciencia, que no es personal. Lejos de abrazar la reencarnación al estilo hinduista, Buda apunta a una realidad que escapa a los límites con los que las palabras y la mente cognitiva encapsulan la experiencia. Y más allá de las “reglas de oro” de las religiones tradicionales, que se limitan a aconsejar lo que se debe y no se debe hacer (“trata a los demás como quieres que te traen a ti”), esta visión, fundada en el vacío, es la que paradójicamente le da la base más firme, honda e intuitivamente convincente al principio ético que la tradición le atribuye:

No hay comentarios:

Publicar un comentario